本日、4年生は社会科見学に行ってきました。本来ならば1月に行く予定が2月に延期、その2月も延期となり、本日やっと行くことができました。昨日の6年生の社会科見学同様、密を回避するためにバスの台数を増やす、手指消毒を徹底する、行程を工夫するなど可能な限りの感染対策を講じました。

最初の目的地は川越です。蔵造りの町並みを散策し、菓子屋横丁で買い物をしました。電線を地中に埋設し電柱をなくしたり、お店の看板を町並みに合うように工夫したりと、景観に配慮している町の様子等、社会科で学習したことを自分の目で確かめることができました。菓子屋横丁では、決められた金額の中で、何を買おうか一生懸命考えながら買い物を楽しみました。

次は、羽生市にある埼玉県指定無形文化財「武州中島紺屋」さんでの藍染め体験です。武州藍染めは、北埼玉地方の伝統工芸です。時間短縮のため、染め方のDVDと全員分のハンカチを事前に送っていただき、学校で、できあがりを思い描きながら、ハンカチを折ったり輪ゴムで留めたりして持っていきました。

染色液が染みやすいように、ハンカチを水につけてしっかり湿らせ、その後、藍の染色液につけました。染色液が入っている藍瓶は深さが2メートルあると説明があり、落とさないようにしっかり持ちながら染めました。液はとても冷たく、「これを毎日やっているなんて、職人さんは大変だな。」とつぶやく児童もいました。

染めたハンカチの輪ゴムを外し、いよいよ作品の確認です。できあがった作品を見て、「先生、見てください。こんなのできました。」や、友達同士で見合いながら、「いいね。それ。」「おもしろい形になったね。」などの声が聞こえてきました。

埼玉県の伝統工芸や、歴史、文化に触れることが出来、とてもよい経験になりました。

トップページ

見て見て みよしっ子(活動の様子)

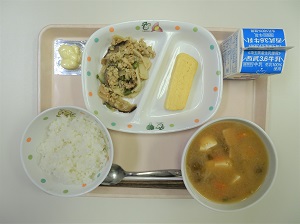

※ 記載している熱量[㎉]は、小学校中学年(3~4年生)の数値です。 小学校の給食の提供量については、児童の成長段階に合わせて、中学年の量を基準に低学年(1~2年生)は1割程度少なく、高学年(5~6年生)は1割程度多くなるように献立を作成しています

。

お知らせ

【お知らせ】「共に生きる地域での生活」(6年家庭科)

6年生の家庭科学習「共に生きる地域での生活」では、自分たちが地域のためにできることを話し合いました。これまで利用してきた公園、中には「ルールが守れない時があった」「ゴミを持ち帰らなかったこともあった」などの声も聞かれましたが、「近くに公園があってよかった」「友達と遊べて楽しかった」という声が多く聞かれました。そこで、「自分たちも含めて、誰もが気持ちよく公園を使うことができるようにしよう」という気持ちを込めて、それぞれのグループでポスターを作りました。

ポスターは、北永井2区子供広場、藤久保5区子供広場、北永井第3区子供広場、ひらの公園、北新埜中央公園、新埜第1子供広場に掲示されていますので、お知らせいたします。

公園に行かれた際は、6年児童が作成したポスターをご覧ください。

不登校支援サイトについて

埼玉県教育委員会が、不登校に悩む子供たちとその保護者の皆さまに向けて、不登校の子供への支援に関する情報を発信するため「子供たちとその保護者のための不登校支援サイト」を開設しました。ご覧になる際は下のボタンをクリックしてください。